O título da peça já diz a que veio. A escolha de Othon Bastos em intitular seu espetáculo com a frase Não me entrego, não ressoa como um manifesto artístico de significância. Esta declaração, extraída do personagem Corisco no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, e que também serve como refrão da música-tema composta por Sérgio Ricardo, vai além de sua origem cinematográfica para se tornar um prisma através do qual podemos examinar a longevidade artística de Bastos e a própria essência da resistência cultural no Brasil. A expressão sintetiza uma postura de insubmissão diante das adversidades, sejam elas pessoais, artísticas ou sociopolíticas.

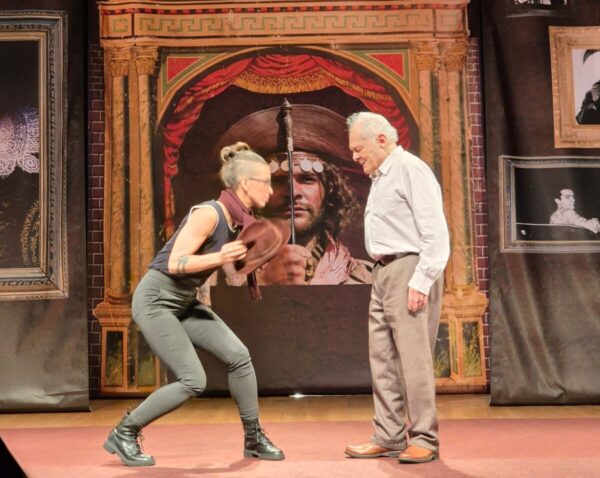

Não Me Entrego, Não, que enaltece os 91 anos de vida e 70 de carreira de Othon Bastos, pode ser visto como um monólogo híbrido ou “disfarçado”, como afirmou o dramaturgo e diretor Flávio Marinho, devido à presença da atriz Juliana Medella, que atua como uma “memória” em cena, uma espécie de Alexa teatral.

A peça fez duas apresentações no 23º Festival Recife do Teatro Nacional.

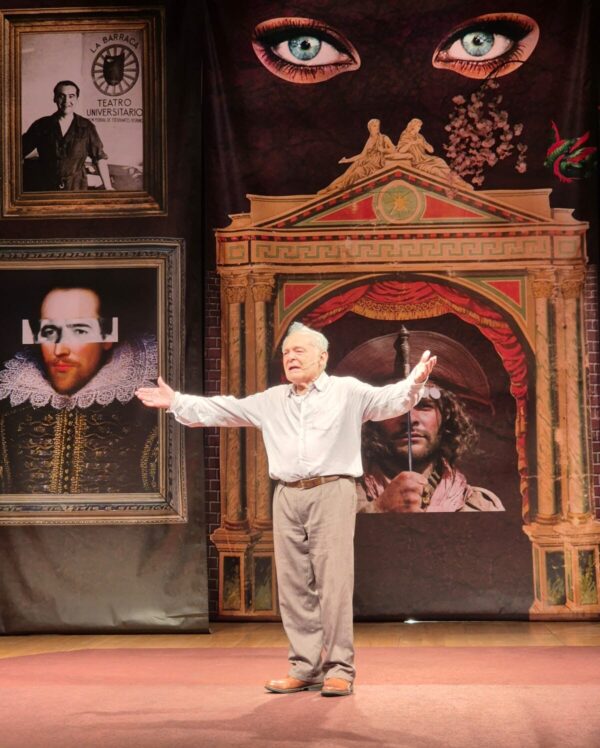

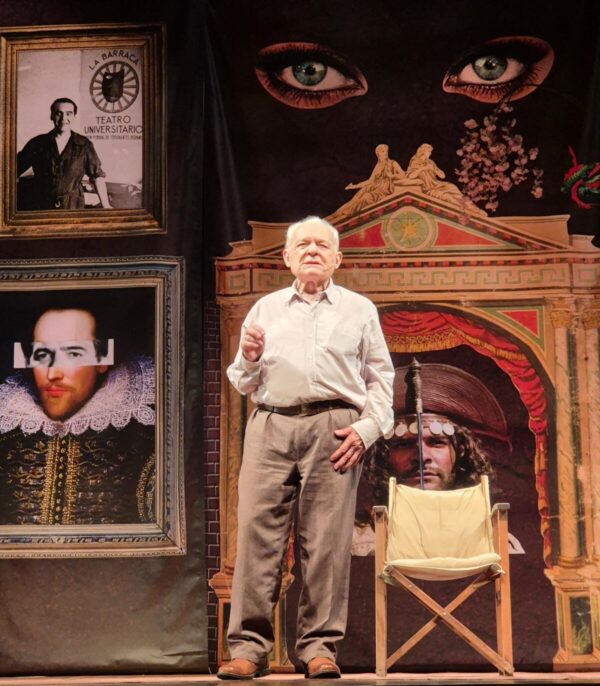

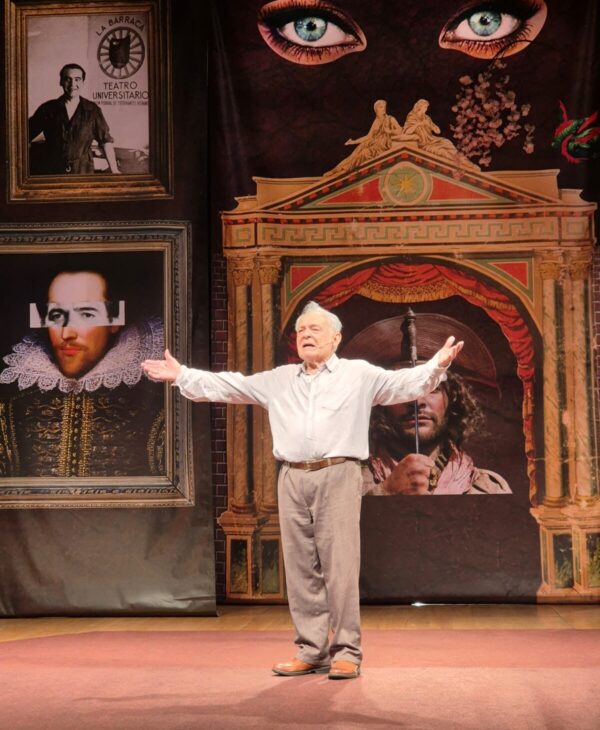

O texto, cronológico e dividido em blocos temáticos, não apresenta ousadias estilísticas. O cenário simples, composto por uma colagem de fotos, amplifica a essência da performance de Othon Bastos. Com um palco despojado, a narrativa pessoal e profissional do ator ganha protagonismo absoluto. Esse dispositivo teatral coloca em primeiro plano a riqueza das experiências de Bastos e a profundidade de sua arte interpretativa. A simplicidade da forma contrasta com a opulência do conteúdo, permitindo que as nuances da atuação, reflexões sobre a vida e a arte, e a reinterpretação de seus papéis marcantes ressoem com maior intensidade.

A peça é predominantemente narrada, com as intervenções da “Memória” (Juliana Medella) abrindo espaço para momentos de humor. Em algumas passagens, as dificuldades enfrentadas pelo ator são expostas de forma quase anedótica, provocando risos na plateia e aliviando a tensão da narrativa.

A jornada de Othon Bastos no mundo das artes começou de maneira inusitada. Na infância, um episódio com sua professora de literatura quase o levou a seguir uma carreira completamente diferente. Durante uma gincana escolar, sua interpretação “brechtiana” de um poema parnasiano desagradou tanto a mestra que ela o fez prometer nunca se envolver com arte. Bastos, obediente, disse que seria dentista e cumpriu a promessa de ficar longe da arte por um tempo, mas o destino tinha outros planos para ele.

O acaso (ou destino), esse diretor invisível da vida, orquestrou sua entrada no mundo teatral quando Bastos foi chamado para substituir um colega (o futuro, diretor-geral da TV Globo, Walter Clark) em uma adaptação de Otelo, de Shakespeare. Posteriormente, seu talento o levou ao Teatro do Estudante de Pascoal Carlos Magno, proporcionando-lhe uma viagem transformadora a Londres, onde estudou e atuou em “papéis silenciosos”.

Ao retornar à Bahia, Bastos recebeu um convite que mudaria sua vida e a história do cinema brasileiro. Glauber Rocha, o visionário diretor, bateu à sua porta convidando-o para participar das filmagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Este momento, narrado com especial ênfase na peça, marca um ponto alto da carreira de Bastos e um capítulo crucial do Cinema Novo.

A atuação de Othon Bastos em Não Me Entrego, Não é verdadeiramente magistral e profundamente comovente. Sua interpretação e narração acionam os sentimentos profundos do espectador, funcionando simultaneamente como uma masterclass sobre a arte de interpretar. Com sua autoridade cênica incontestável, Bastos envolve o público, enviando comandos às memórias afetivas.

Sua performance é um tour de force que demonstra a magnitude de seu talento e a riqueza de sua experiência. A presença cênica de Bastos emana uma vitalidade que desafia sua idade cronológica, enquanto sua versatilidade é evidente na fluidez com que transita entre diferentes registros expressivos. Sua dicção impecável preenche o espaço teatral, e sua expressividade corporal, mesmo com as restrições da idade, transmite nuances sutis de cada personagem e momento retratado.

A habilidade de Bastos em manter o público fascinado durante todo o espetáculo é um testemunho de seu carisma e domínio do palco. Othon pensa que é preciso que um ator carregue uma multidão dentro de si. Seus personagens povoam aquele corpo, estão dentro dele.

O espetáculo Não Me Entrego, Não é uma manifestação exemplar desse capital cultural, conceito articulado por Pierre Bourdieu. Uma demonstração viva do acúmulo e da aplicação de experiências culturais e artísticas incorporadas ao longo de mais de seis décadas de carreira.

Alguns momentos em são excepcionais. Um deles é a recordação da carona com Glauber Rocha para as filmagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando passou nove horas em um jipe, em 1963. Simples e impactante. Com o palco na penumbra, uma cadeira sob um foco de luz, e Bastos se sacolejando como se percorresse uma estrada de terra.

Durante o trajeto de Salvador ao sertão baiano, Bastos relembra que ofereceu sugestões cruciais que transformaram a visão do diretor sobre a obra. O ator propôs uma experiência brechtiana. No seu relato, Othon agradece à generosidade de Glauber que, aos 24 anos, aceitou mudar radicalmente a estrutura do roteiro. A interpretação de Bastos como Corisco foi tão impactante que, nos quatro anos seguintes, ele recusou convites para interpretar cangaceiros, bandidos ou estupradores, para fugir da tipificação.

Outra cena interpretativa marcante é como Augusto de Um grito parado no ar, peça dirigida por Fernando Peixoto (1937-2012) em 1973, durante um dos períodos mais repressivos da ditadura civil militar brasileira. O drama, escrito por Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), é uma obra-prima de subtexto e metáfora que conseguiu, de forma engenhosa, driblar a rigorosa censura da época.

Durante o espetáculo, Othon faz uma tocante menção ao seu casamento com Martha Overbeck, que já dura quase 60 anos, com quem criou um grupo teatral. Ele fala com emoção sobre a robustez desse relacionamento, alicerce também para suas carreiras artísticas. Em um momento particularmente poético, Bastos chama a atenção para uma das fotografias que compõem o cenário, destacando os olhos verdes de Martha.

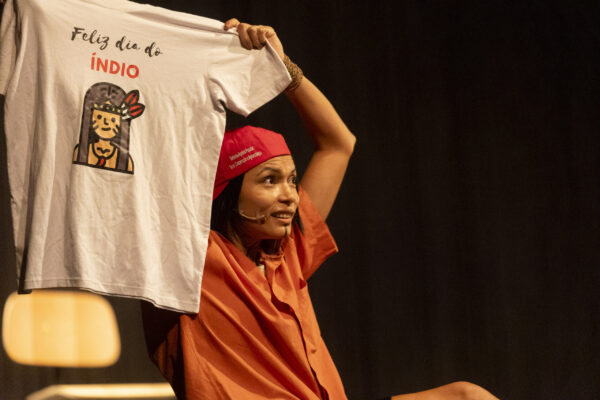

A frase de Emily Dickinson, “Eu nasço contente todas as manhãs”, adotada por Othon Bastos como um leitmotiv pessoal, ressoa profundamente no contexto do espetáculo Não Me Entrego, Não. Este mantra de otimismo funciona como um contraponto poético à dura realidade enfrentada pelos artistas brasileiros. A falta de patrocínio para uma produção desta magnitude, estrelada por um dos maiores nomes do teatro nacional, é um testemunho eloquente do estado precário do apoio às artes no Brasil, uma situação exacerbada pelo recente desmonte das políticas culturais, feita no governo federal anterior, o pandemônio inelegível. O fato de Bastos persistir, mantendo sua alegria e dedicação à arte apesar desses obstáculos, é uma demonstração vívida da resiliência que sua frase favorita representa.

A emoção intensa dos espectadores, consistentemente relatada após as apresentações, serve como um poderoso lembrete do impacto duradouro do teatro como meio de conexão humana. Esta resposta do público é um indicativo da fome coletiva por experiências artísticas autênticas e significativas. Em um cenário onde o apoio institucional falha, é o encontro direto entre o artista e seu público que reafirma o valor e a necessidade da arte. A justaposição entre a alegria de Bastos, as dificuldades de produção e a resposta emocional do público cria uma narrativa poderosa sobre a persistência da arte em face da adversidade, sublinhando a importância crucial do teatro como um espaço de reflexão, emoção e conexão humana em tempos desafiadores.

Ficha técnica:

Elenco: Othon Bastos

Texto e Direção: Flávio Marinho

Diretora Assistente e Participação Especial: Juliana Medella

Direção de Arte: Ronald Teixeira

Trilha Sonora: Liliane Secco

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Programação Visual: Gamba Jr.

Fotos: Beti Niemeyer

Adereços: George Bravo

Visagismo: Fernando Ocazione

Coordenação de Produção: Bianca De Felippes

Consultoria Artística: José Dias

Assessoria de Imprensa: Marrom Glacê Comunicação

Assessoria Jurídica: Roberto Silva

Coordenador de Redes Sociais: Marcus Vinicius de Moraes

Assist. de Diretor de Arte: Pedro Stanford

Design gráfico de Cenografia: Emanuel Orengo

Assistente de Produção: Gabriela Newlands

Administração: Fábio Oliveira

Desenho de Som e Operador: Vitor Granete

Operador de Luz: Eder Nascimento

Contrarregra: Reginaldo Celestino

Realização: Marinho d’Oliveira Produções Artísticas

O Satisfeita, Yolanda? faz parte do projeto arquipélago de fomento à crítica, apoiado pela produtora Corpo Rastreado, junto às seguintes casas : CENA ABERTA, Guia OFF, Farofa Crítica, Horizonte da Cena, Ruína Acesa e Tudo menos uma crítica