A 34ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag) acontece sob a égide de uma provocação contemporânea urgente: como manter a humanidade em um mundo hiperconectado? A resposta do Teatro Experimental de Arte (TEA), idealizador e realizador do festival, parece estar na própria escolha curatorial desta edição – uma seleção que equilibra conexão global com intimidade humana, velocidade tecnológica com desaceleração contemplativa.

Em um momento histórico em que a digitalização ameaça fragmentar experiências coletivas, o Feteag 2025 se posiciona como um laboratório de resistência. As escolhas artísticas desta edição arquitetam encontros. Encontros entre públicos diversos, entre linguagens teatrais distintas, entre o cosmopolita e o regional – mas, sobretudo, encontros genuinamente humanos. A participação de La cocina Pública, do grupo chileno Teatro Container no Assentamento Normandia é inspiração para muitos debates políticos e estéticos.

A curadoria demonstra maturidade ao compreender que estar “conectado com o mundo” não significa necessariamente aderir aos seus ritmos sufocantes. Pelo contrário: a programação funciona como um convite à desaceleração reflexiva, criando espaços onde a experiência teatral pode operar como antídoto ao frenesi urbano contemporâneo.

A aposta em reforçar o território de Caruaru mostra-se cada vez mais acertada. A cidade, que já não corresponde às memórias mais remotas de uma urbe menor, se posiciona como metrópole cultural em potencial. O crescimento urbano veio acompanhado de uma ampla oferta de serviços, mas é no setor cultural que reside ainda o maior espaço para desenvolvimento – lacuna que o Feteag vem preenchendo sistematicamente há mais de três décadas.

O que se observa nesta edição é uma inversão de fluxos culturais tradicionalmente centrípetos. Ao invés de drenar talentos e públicos para os grandes centros, o festival transforma Caruaru em um ímã cultural, atraindo artistas, críticos, curadores e espectadores de diversas regiões. Essa descentralização é geográfica e simbólica, questionando hierarquias culturais estabelecidas.

Talvez o fenômeno mais fascinante desta edição seja o engajamento de uma legião de jovens com o teatro. Estudantes que se transformam em multiplicadores culturais, divulgando, debatendo, vibrando com as propostas artísticas. Esse movimento de apropriação juvenil do festival sugere que estamos diante de uma mudança geracional no consumo e na produção cultural da região.

À mon seul désir (Ao meu único desejo), de Gaëlle Bourges (França)

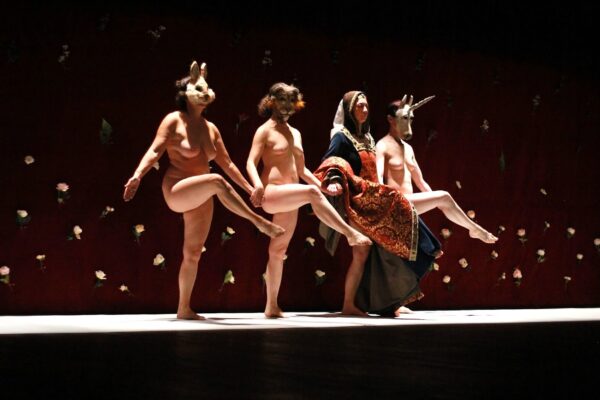

A abertura do Feteag no Recife (9 e 10 de outubro) com a obra À mon seul désir, de Gaëlle Bourges, sublinha a ousadia curatorial do festival. Espetáculo faz uma desconstrução crítica e performática de um dos ícones da arte medieval, a série de tapeçarias A Dama e o Unicórnio. Bourges utiliza a obra original, rica em simbolismo alegórico sobre os cinco sentidos e o “único desejo”, como ponto de partida para um exame perspicaz da representação feminina na arte ocidental e das construções sociais em torno da feminilidade, pureza e desejo.

As tapeçarias originais, datadas do século XV, apresentam uma figura feminina idealizada, cercada por animais fantásticos e elementos florais, frequentemente interpretada como um emblema de virtude e castidade. Bourges, no entanto, subverte essa leitura ao despir as intérpretes, expondo a vulnerabilidade e a força do corpo feminino em sua forma mais crua. A encenação, com quatro artistas nuas, explora a dualidade entre a figura idealizada da Dama e os simbolismos contidos no bestiário da tapeçaria, como o leão e o unicórnio. Ao vestir as intérpretes com máscaras de animais como o coelho — tradicionalmente associado à fertilidade e, por vezes, à luxúria — e questionar a virgindade da Dama através da exposição do corpo feminino em diferentes perspectivas e movimentos, Bourges provoca e convida o público a repensar os códigos morais e estéticos que moldam nossa percepção da história da arte e da identidade feminina.

A transição de um movimento gracioso e quase pictórico para uma sarabanda frenética de Coelhos pode ser interpretada como uma libertação catártica dessas convenções, um rompimento com a passividade e a idealização atribuídas historicamente à mulher na arte. É um ato de reencarnação dos símbolos, onde o corpo presente e vivo das bailarinas se torna o veículo para uma nova narrativa. A bagagem da diretora, com seu interesse no corpo feminino como ferramentas de análise e expressão sobre autonomia, permeia toda a construção cênica, promovendo a ressignificação da imagem da mulher e a crítica ao olhar patriarcal na história da arte. À mon seul désir é, portanto, uma abertura que celebra a artea, mesmo tempo que a questiona, a transforma e a recontextualiza, proposta alinhada com a escolha curatorial deste ano do Feteag de ampliar diálogos e estéticas desafiadoras.

Leia nossa crítica AQUI!

Dancemos… que o mundo se acaba! (Bailemos… que se acaba el mundo!), de BiNeural-MonoKultur (Argentina)

Florencia Baigorrí e Maximiliano Carrasco Garrido, comandam as coreografias. Foto: Kari Carvalho / Divulgação

A performance Dancemos… que o mundo se acaba! (Bailemos… que se acaba el mundo!), do coletivo argentino BiNeural-MonoKultur, apresentada em Caruaru, é um exemplo notável de teatro imersivo e participativo que dialoga diretamente com o contexto social contemporâneo. A escolha de um espaço não-convencional como a Estação Ferroviária de Caruaru adiciona camadas de significado. Uma estação, por sua natureza, é um local de trânsito, de chegadas e partidas, de encontros e despedidas, e evoca a ideia de uma jornada coletiva e individual, ressoando com a temática da peça. A proposta de uma experiência coletiva mediada por fones de ouvido ressalta o desejo de romper com as barreiras tradicionais entre palco e plateia, convidando o público a ser co-criador da obra.

A peça é particularmente ressonante por ter sido concebida durante a pandemia de COVID-19, estabelecendo um paralelo provocador com a Epidemia da Dança de Estrasburgo de 1518. Essa conexão histórica explora a dança como uma resposta primal e, por vezes, incontrolável, a momentos de crise, ansiedade coletiva e incerteza existencial. A “Epidemia da Dança” foi um fenômeno em massa, onde centenas de pessoas dançaram incontrolavelmente por dias, muitas vezes até a exaustão ou morte. A ideia de dançar “como se o mundo estivesse acabando” chega como um ato de resistência, libertação e celebração da vida em meio à incerteza, seja ela o contágio dançante de 1518, a pandemia recente, ou as crises climáticas e sociais atuais.

A companhia, conhecida por envolver o público de forma ativa, transforma cada espectador em um cocriador da experiência. Os fones de ouvido criam “bolhas” individuais de percepção sonora – cada participante ouve instruções, músicas e narrativas que guiam seus movimentos e emoções. Paradoxalmente, essa individualização auditiva fomenta uma unidade coletiva, pois todos estão sincronizados por uma mesma “voz” invisível, mas livres para interpretar e expressar-se corporalmente. A coreografia e as instruções compartilhadas forjam uma unidade coletiva, permitindo que cada participante explore sua própria relação com o movimento, a música e o corpo em um espaço compartilhado. Dancemos… é um convite à catarse, à reconexão com o prazer físico e social da dança, e à redescoberta da capacidade do corpo de se expressar e de se libertar, um poderoso antídoto em tempos de isolamento e angústia.

Leia nossa crítica AQUI

Magiluth honra local da construção de Édipo REC, em Caruaru

Édipo REC é uma releitura vibrante e provocadora da tragédia clássica, concebida pelo Grupo Magiluth como um “jogo” cênico. A peça transforma o mito de Édipo em uma experiência imersiva que dissolve a fronteira entre palco e plateia. Utilizando uma linguagem que mistura teatro, festa e cinema, a montagem transforma Tebas em um Recife contemporâneo e fantasmagórico. Com um DJ no comando da trilha sonora pop e um Corifeu que filma a ação em tempo real, o espetáculo questiona a relevância da tragédia hoje e usa a tecnologia para refletir sobre a era da superexposição e das narrativas digitais.

Em sua apresentação em Caruaru, durante o Feteag 2025, a peça envolveu o público desde antes do início, com os atores interagindo e distribuindo cervejas do lado de fora do Teatro Lycio Neves. A primeira hora se desenrolou como uma festa efervescente, com os espectadores em pé, dançando ao som de ritmos pop. A reação da plateia foi selvagem e contagiante, com uma entrega total à atmosfera de festa. No entanto, essa mesma audiência mostrou-se surpreendentemente tímida quando provocada a um “beijaço” geral, revelando as complexidades e limites da participação mesmo em um ambiente de intensa interação.

O elenco demonstrou um entrosamento comparável a uma orquestra sinfônica, onde cada músico domina seu instrumento em perfeita harmonia com o conjunto. Roberto Brandão assumiu Tirésias com um cinismo elegante e debochado, enquanto Gabriela Cicarello entregou uma Jocasta altiva, permeada por uma melancolia profunda que transbordava em cada gesto. Um momento inesperado e marcante da sessão foi a ação de um espectador anônimo que lançou lixo orgânico no palco no final do primeiro ato. O cheiro pútrido de laranjas estragadas invadiu o teatro, atacando violentamente o olfato da plateia e materializando sensorialmente a “praga” de Tebas. Embora não fizesse parte do roteiro, o gesto adicionou uma camada visceral de caos e decadência que prenunciava tragicamente o segundo ato.

Leia nossa crítica AQUI

A potência da indignação articulada em Fábulas de Nossas Fúrias

Fábulas de Nossas Fúrias, do Coletivo Atores à Deriva, do Rio GRande do Norte, foi apresentado no Feteag como um trabalho teatral que reverbera intensamente, soltando a voz de um acúmulo de silêncios e indignações historicamente reprimidas. Alex Cordeiro assina a direção e constrói a dramaturgia em parceria com Giordano Castro, criando um tecido dramatúrgico que se apropria dos conceitos de “fábula” e “fúria” como estruturas para uma análise das contradições humanas e sociais. A criação do espetáculo contou com a colaboração de Alex Cordeiro, Álvaro Dantas, Mattheus Corpo, Doc Câmara e Thuyza Fagundes, configurando um processo criativo coletivo que se reflete na multiplicidade de vozes e perspectivas presentes em cena.

A peça estabelece uma confrontação direta com a “Justa Raiva” teorizada por Paulo Freire, conceito que reconhece a indignação como um direito legítimo dos oprimidos e como força motriz para a transformação social. Essa perspectiva freireana entende a raiva como uma resposta consciente e necessária às injustiças, diferenciando-a da revolta cega ou do ódio destrutivo, posicionando-a como uma energia pedagógica e libertadora.

Os 17 anos de pesquisa do Atores à Deriva encontram neste espetáculo um tema que ressoa profundamente com as vivências e inquietações dos integrantes do grupo. O trabalho se constrói como um grito articulado, utilizando a fábula como estratagema narrativo para expor opressões contemporâneas de forma alegórica, mas impactante.

O trabalho corporal desenvolvido pelo elenco (Álvaro Dantas, Doc Câmara, Mattheus Corpo e Alex Cordeiro), sob a direção de movimento e preparação corporal de Dudu Galvão, constitui um dos pilares fundamentais do espetáculo. O corpo em cena assume o território de expressão da fúria e da vulnerabilidade. Através de uma “animalização da existência”, os atores exploram fisicamente os impulsos e essas urgências. Movimentos que variam entre a contorção, a explosão e o recolhimento, respirações que ecoam a angústia, e olhares que carregam histórias de opressão, comunicam dimensões que a palavra sozinha não consegue abarcar. Na gestualidade que transita entre referências animais e a fragilidade humana, a peça encontra um de seus momentos mais potentes, estabelecendo uma comunicação direta e emotiva com a plateia.

Estruturada em fábulas contemporâneas protagonizadas por um macaco, uma baleia e um veado, a dramaturgia, aposta na capacidade de encarar frontalmente as violências do racismo, da misoginia e da homofobia. Cada fábula, embora autônoma, tece uma crítica direta a sistemas de poder e preconceito. A escolha de valorizar o termo “veado”, historicamente usado de forma pejorativa, para afirmar subjetividades gay e seus modos de amar, afirma-se como um ato de subversão linguística e política que espelha a proposta central da peça. Nesse contexto, ações cotidianas como “beijar na rua” adquirem caráter de “fúria” afirmativa, desafiando a heteronormatividade compulsória e as tentativas de invisibilidade. A dramaturgia inverte a lógica conservadora que hierarquiza identidades para celebrar resistências e modos diversos de existir.

A dramaturgia também evidencia a importância das redes de apoio e afetos na construção de subjetividades LGBTQIA+, demonstrando como a solidariedade coletiva se torna estratégia de sobrevivência e resistência em contextos hostis.

É fundamental ressaltar a relevância política de um grupo formado majoritariamente por homens que encara frontalmente as fragilidades e contradições da masculinidade hegemônica. O espetáculo desnaturaliza padrões machistas ao expor como as pressões de gênero afetam os corpos masculinos, criando espaço para discussões sobre orientações sexuais e identidades de gênero que desafiam a rigidez dos papéis sociais impostos. Para um coletivo de homens, assumir publicamente as vulnerabilidades da masculinidade e os atravessamentos das questões de gênero constitui um ato de coragem artística e política que amplia os territórios possíveis para a expressão das diversidades.

No entanto, as próprias fissuras dramatúrgicas do espetáculo funcionam como dobras de articulação que revelam camadas complexas da experiência teatral. As transições entre as fábulas não operam por continuidade linear, mas por contaminação emocional e temática – um procedimento que exige do espectador uma disponibilidade para ir além de seus limites nessa construção receptora. Essas lacunas intencionais entre os núcleos narrativos constituem espaços de respiração onde o público processa as camadas de violência e resistência apresentadas. As aparentes descontinuidades se atuam, na verdade, como estratégias dramatúrgicas que permitem que cada fábula ressoe de forma independente antes de se articular com as demais.

Para alguns espectadores, essas dobras podem gerar momentos de desconexão; para outros, constituem territórios férteis onde as indignações pessoais encontram eco nas fúrias cênicas. A dramaturgia assume, assim, o risco de uma incompletude proposital, convidando cada plateia a preencher os intervalos com suas próprias experiências de opressão e resistência.

Enquanto construção cênica, a dramaturgia e encenação explicitam suas influências e referências, como no beijo francamente inspirado na peça Dinamarca, do Magiluth, estabelecendo um diálogo intertextual que enriquece as camadas interpretativas do trabalho. Essas citações funcionam como reconhecimentos de uma genealogia teatral comprometida com a discussão de sexualidades e identidades dissidentes.

Apesar das questões estruturais apontadas, Fábulas de Nossas Fúrias confirma-se como um espetáculo relevante que articula um trabalho corporal consistente com uma dramaturgia provocativa. Sua capacidade de convocar o público a refletir sobre suas próprias indignações e os lugares de onde elas emergem faz da peça uma experiência marcante. O trabalho impulsiona discussões sobre direitos de existência e expressão, consolidando o teatro como espaço fundamental para a articulação de afetos transformadores e para a celebração da resistência.

Neva, montagem de Marianne Consentino

Neva, na montagem dirigida por Marianne Consentino apresentada no Teatro Lycio Neves durante o Feteag, afirma-se como um espetáculo de complexa densidade, que questiona os limites e contradições entre arte e política, entre a necessidade de criar e a urgência de agir. A peça, escrita pelo dramaturgo chileno Guillermo Calderón em 2005, explora paixões e desencantos que permeiam o universo teatral: a paixão pelo palco, pela arte de interpretar, pelo ofício de representar, mas também interroga as inércias que se justificam em nome da arte, os descompassos entre criação artística e compromisso político, e as dificuldades inerentes a uma arte efêmera que luta constantemente por sua própria sustentabilidade e relevância social.

No centro desta tensão encontra-se uma protagonista que insiste em encontrar o fio condutor de sua personagem enquanto o mundo literalmente desmorona do lado de fora do teatro, metáfora potente para os dilemas do artista contemporâneo diante das crises sociais e da constante necessidade de justificar a existência da arte em meio ao caos.

A escolha de Marianne Consentino por esta dramaturgia, integrada à sua pesquisa de pós-doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, sob supervisão da professora Dra. Sonia Rangel, transforma a montagem em um laboratório de investigação sobre as relações entre teatro e memória, entre criação artística e contexto histórico. A diretora constrói um espetáculo que dialoga tanto com as urgências do texto original quanto com as ressonâncias que a obra adquire no contexto brasileiro contemporâneo, especialmente em um momento de polarização política e questionamentos sobre o papel da arte em tempos de crise democrática e de constantes ataques às políticas culturais.

O elenco formado por Vika Schabbach, Igor de Almeida, Gardênia Fontes e Guilherme Mergulhão constrói a atmosfera claustrofóbica de três atores refugiados em um teatro de São Petersburgo no fatídico Domingo Sangrento de 9 de janeiro de 1905. Neste dia histórico, manifestantes que marchavam pacificamente para entregar uma petição ao Czar, reivindicando melhores condições de trabalho, foram brutalmente fuzilados pela Guarda Imperial, evento que se tornaria o estopim da Revolução Russa de 1917.

A protagonista Olga Knipper, viúva de Anton Tchekhov e primeira atriz do Teatro de Arte de Moscou, surge como uma figura emblemática desta tensão entre luto pessoal e catástrofe coletiva. Incapaz de representar após a morte do marido por tuberculose seis meses antes, ela insiste em encenar repetidamente a morte de Tchekhov com seus colegas Masha e Aleko, numa compulsão que revela tanto a necessidade de elaborar o luto quanto a incapacidade de se conectar com a tragédia histórica que se desenrola nas ruas.

Vika Schabbach constrói essa complexa protagonista com notável sensibilidade e leveza, expondo as nuances das contradições de uma atriz que exterioriza suas próprias inseguranças através da arte. Suas interações com Igor de Almeida e Gardênia Fontes criam momentos de extrema cumplicidade, recriando a intimidade peculiar de uma sala de ensaio onde os limites entre pessoa e personagem se dissolvem, tornando visíveis os segredos íntimos do ofício teatral.

O material imagético construído por Consentino constitui um dos aspectos mais ricos e provocativos da montagem. A diretora elabora um tecido visual que trabalha deliberadamente com ironias e contrastes entre o que é dito no texto e as imagens projetadas, criando camadas interpretativas que expandem temporalmente a reflexão proposta por Calderón. As referências visuais transitam das clássicas sequências do Encouraçado Potemkin de Eisenstein, com sua famosa escadaria e a violência revolucionária, passando por filmes de propaganda stalinista, até alcançar vídeos contemporâneos que documentam opressões no Brasil e em toda a Nossa América Latina no século XXI. Esta montagem imagética inclui ainda registros dos movimentos patrióticos bolsonaristas, com suas ações frequentemente risíveis e grotescas, estabelecendo uma ponte provocativa entre a repressão czarista de 1905, os autoritarismos do século XX e as manifestações neofascistas atuais.

Particularmente instigante é a incorporação da dramaturgia incidental Estudo Nº 1 Morte e Vida do Grupo Magiluth, que funciona na linha do “plágio e combinação”, seguindo a estética antropofágica de Tom Zé. Esta inserção metateatral, onde uma cena do espetáculo do Magiluth surge dentro do próprio Neva, cria um efeito de mise en abyme que questiona as fronteiras entre criação e citação, entre originalidade e apropriação. Esta estratégia reforça o questionamento central da peça sobre a relevância e a serventia do teatro, ecoando a pergunta que atravessa toda a obra: para que serve a arte quando o mundo está em chamas?

A montagem de Consentino consegue, assim, atualizar a urgência do texto de Calderón para o contexto latinoamericano destes tempos. A questão sobre a importância da memória das ditaduras para a América Latina e o papel do teatro contemporâneo no avivamento desta memória traumática encontra na encenação uma pulsação cênica complexa.